共

創

の仲間

UBUSUNA TESHIGOTO CoWORKING

人吉市 住岡郷土玩具製作所

SUMIOKA KYOUDOGANGU SEISAKUSHO

人吉市

住岡郷土玩具製作所

SUMIOKA KYOUDOGANGU SEISAKUSHO

職人の熟練の技と美意識が息づく伝統玩具

職人の熟練の技と美意識が息づく伝統玩具

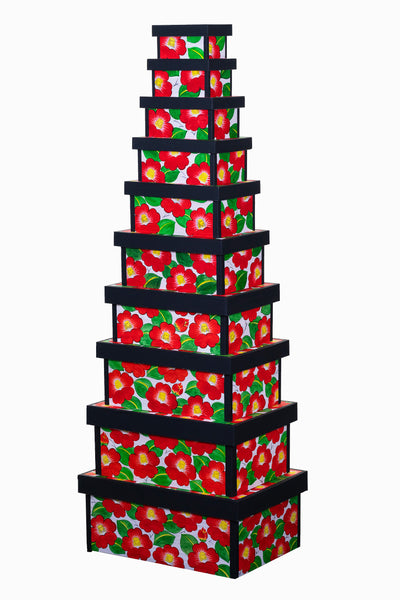

「shop ubusuna | 熊本」にディスプレイされた、積み重なった10個の箱。表面には、鮮やかな椿の花が精密な筆致で描かれている。この箱は、人吉に伝わる「花手箱」である。手掛けたのは、住岡郷土玩具製作所。実は、一度は失われたこの伝統工芸を、明治時代後期に再興したのは、製作所を興した住岡喜太郎、その人だった。その後、息子である忠嘉が後を継ぎ、「花手箱」とともに喜太郎が復活させた郷土玩具「きじ馬」も製作している。 1935年生まれの忠嘉は、元々、デザインやアートに興味があったと言う。 「本当は画家になりたかったんだけど、貧しい時代で美術の勉強はできなかった」 そんな経緯もあり、手描きされた「花手箱」の椿の花一つ一つには、忠嘉の想いが込められている。その美意識は、椿の絶妙な配置にも見て取れるだろう。 木の箱に和紙を貼り、日本画にも使われる顔料を使って椿を描く。忠嘉はこれらの作業を家族と分担して行っている。「和紙を貼るのも手間だし、顔料で色を作るのも手間なんですよ」と忠嘉の娘さんが笑った。

かつて人吉では、「花手箱」を、3月3日の桃の節句に女の子に贈る習わしがあった。子供たちは、それを大切なものを保存する"宝箱"として使っていたそうだ。 一方、男の子に贈られていたのが「きじ馬」。現在は小さなサイズが主流だが、かつては子供達がまたがれるほどの大きさだった。 「男の子たちは、きじ馬にまたがって家の中を行ったり来たりしていたそうです。そうやって邪気を祓い、家の中を浄めていたのではないかとも言われています。5つの色がつか使われているのは、陰陽五行説に関係しているという説も」と娘さんが教えてくれた。 忠嘉は幼い頃から父の膝の上に乗って、「きじ馬」の制作工程を眺めてきた。中学を卒業する頃には、父の目を盗んで、自分で「きじ馬」を作るように。 「今とは違って、おもちゃなんてない時代です。きじ馬が唯一の玩具と言ってもいいくらい。子供達がきじ馬に乗って、楽しそうに遊んでいる姿を知っていたし、私も子供達を喜ばせる仕事がしたいと思い、見様見真似で始めたんですよ」 かつては雑木で作っていたのだが、なかなか手に入らなくなり、現在では主に桐を使っている。胴の部分は、ヨキと呼ばれる手斧を使って丸太を削ぎながら徐々に形を作っていく。 「ヨキを使うと、粗削りな、男の子らしい勇壮さが出るのです」と忠嘉。この昔ながらの手法を継承しているのは、今では彼のみとなった。 胴体には木製の車輪を付けるのだが、その車輪も手作業で作る。車輪や車軸のサイズを測るわけでもないのに、これがピッタリと胴にハマるのだ。 「全て感覚でやっています」と、なんでもないように忠嘉は言うが、これも彼の70年以上に及ぶ経験の成せる術だろう。

「花手箱」も「きじ馬」も球磨地方に流れ着いた平家の落人が、売って生活の糧とするために作り始めたと伝わっている。「きじ馬」に描かれている「大」という字は、彼らが京都の大文字焼きを懐かしく思い返して、入れたのだとか。また、「きじ馬」の形は、伊勢神宮の式年遷宮の際に、材木を運ぶ様子を模したという説もあるそうだ。このように、玩具をきっかけに、歴史のロマンに想いを馳せるのも楽しいものである。 住岡郷土玩具製作所2代目、忠嘉は、父・喜太郎から受け継いだ伝統的な技法を踏襲しているが、3代目の孝行は、新たな世界に舵を切ろうとしている。 「これからはアートやデザインの方面から伝統玩具にアプローチしたい。そして、今まで以上に色んな方に花手箱やきじ馬を楽しんでほしい」 そう語る孝行は、すでに企業とのコラボレーションの中で、新しい時代の「花手箱」や「きじ馬」を世に問うている。その試みは予想を超える反響を得て、「特にきじ馬の知名度の高さには驚いた」と孝行は語る。 「変わらないもの」と「変わっていくもの」。人吉の伝統玩具を後世に残していくためには、両方が必要なのだろう。その行く末を今後も見守っていきたい。(2024年10月31日時点での記事)

「shop ubusuna | 熊本」にディスプレイされた、積み重なった10個の箱。表面には、鮮やかな椿の花が精密な筆致で描かれている。この箱は、人吉に伝わる「花手箱」である。手掛けたのは、住岡郷土玩具製作所。実は、一度は失われたこの伝統工芸を、明治時代後期に再興したのは、製作所を興した住岡喜太郎、その人だった。その後、息子である忠嘉が後を継ぎ、「花手箱」とともに喜太郎が復活させた郷土玩具「きじ馬」も製作している。 1935年生まれの忠嘉は、元々、デザインやアートに興味があったと言う。 「本当は画家になりたかったんだけど、貧しい時代で美術の勉強はできなかった」 そんな経緯もあり、手描きされた「花手箱」の椿の花一つ一つには、忠嘉の想いが込められている。その美意識は、椿の絶妙な配置にも見て取れるだろう。 木の箱に和紙を貼り、日本画にも使われる顔料を使って椿を描く。忠嘉はこれらの作業を家族と分担して行っている。「和紙を貼るのも手間だし、顔料で色を作るのも手間なんですよ」と忠嘉の娘さんが笑った。

かつて人吉では、「花手箱」を、3月3日の桃の節句に女の子に贈る習わしがあった。子供たちは、それを大切なものを保存する"宝箱"として使っていたそうだ。 一方、男の子に贈られていたのが「きじ馬」。現在は小さなサイズが主流だが、かつては子供達がまたがれるほどの大きさだった。 「男の子たちは、きじ馬にまたがって家の中を行ったり来たりしていたそうです。そうやって邪気を祓い、家の中を浄めていたのではないかとも言われています。5つの色がつか使われているのは、陰陽五行説に関係しているという説も」と娘さんが教えてくれた。 忠嘉は幼い頃から父の膝の上に乗って、「きじ馬」の制作工程を眺めてきた。中学を卒業する頃には、父の目を盗んで、自分で「きじ馬」を作るように。 「今とは違って、おもちゃなんてない時代です。きじ馬が唯一の玩具と言ってもいいくらい。子供達がきじ馬に乗って、楽しそうに遊んでいる姿を知っていたし、私も子供達を喜ばせる仕事がしたいと思い、見様見真似で始めたんですよ」 かつては雑木で作っていたのだが、なかなか手に入らなくなり、現在では主に桐を使っている。胴の部分は、ヨキと呼ばれる手斧を使って丸太を削ぎながら徐々に形を作っていく。 「ヨキを使うと、粗削りな、男の子らしい勇壮さが出るのです」と忠嘉。この昔ながらの手法を継承しているのは、今では彼のみとなった。 胴体には木製の車輪を付けるのだが、その車輪も手作業で作る。車輪や車軸のサイズを測るわけでもないのに、これがピッタリと胴にハマるのだ。 「全て感覚でやっています」と、なんでもないように忠嘉は言うが、これも彼の70年以上に及ぶ経験の成せる術だろう。

「花手箱」も「きじ馬」も球磨地方に流れ着いた平家の落人が、売って生活の糧とするために作り始めたと伝わっている。「きじ馬」に描かれている「大」という字は、彼らが京都の大文字焼きを懐かしく思い返して、入れたのだとか。また、「きじ馬」の形は、伊勢神宮の式年遷宮の際に、材木を運ぶ様子を模したという説もあるそうだ。このように、玩具をきっかけに、歴史のロマンに想いを馳せるのも楽しいものである。 住岡郷土玩具製作所2代目、忠嘉は、父・喜太郎から受け継いだ伝統的な技法を踏襲しているが、3代目の孝行は、新たな世界に舵を切ろうとしている。 「これからはアートやデザインの方面から伝統玩具にアプローチしたい。そして、今まで以上に色んな方に花手箱やきじ馬を楽しんでほしい」 そう語る孝行は、すでに企業とのコラボレーションの中で、新しい時代の「花手箱」や「きじ馬」を世に問うている。その試みは予想を超える反響を得て、「特にきじ馬の知名度の高さには驚いた」と孝行は語る。 「変わらないもの」と「変わっていくもの」。人吉の伝統玩具を後世に残していくためには、両方が必要なのだろう。その行く末を今後も見守っていきたい。(2024年10月31日時点での記事)

肥後の歴史を反映する「きじ馬」の伝説

肥後の歴史を反映する「きじ馬」の伝説 「きじ馬」は人吉以外にも、福岡県瀬高町や大分県玖珠町にも伝わっている。その中でも、人吉のものだけが、平家落人伝説と結びつけられるのは、肥後が九州で唯一の平清盛の直轄領だったことに由来する。「花手箱」の気品ある椿の花を見ていると、そんな伝説も信憑性を帯びてくる。

肥後の歴史を反映する「きじ馬」の伝説 「きじ馬」は人吉以外にも、福岡県瀬高町や大分県玖珠町にも伝わっている。その中でも、人吉のものだけが、平家落人伝説と結びつけられるのは、肥後が九州で唯一の平清盛の直轄領だったことに由来する。「花手箱」の気品ある椿の花を見ていると、そんな伝説も信憑性を帯びてくる。

住岡郷土玩具製作所

熊本県球磨郡錦町西 無田の原104−2

© ubusuna 2024 Furushohonten